大人になって忘れた“遊び方”。働くよりも大切なことがあるかもしれない【チェアリング】

最近、ちゃんと遊んでる?

休日、スマホを眺めながら、なんとなく時間が過ぎていく。

仕事でもなく、家事でもなく、SNSでもない“何か”を求めてるはずなのに、気づけば「疲れを取る」ことばかりが優先されている。

でもふと思うんです、

「あれ?自分、最後に「心から遊べた」のっていつだっけ?」

子どもの頃は、意味なんてなくても夢中になれた。

木の枝を剣にして、ひとりで世界を救ったり。

公園の水たまりを、誰も知らないダンジョンの入口だと思い込んだり。

大人の目には“くだらない”ことでも、あの時間はちゃんと、「生きてる」って感覚があった。

いつからだろう。

何かを始めるには「目的」が要るようになって、

何かに没頭するには「意味」を求めるようになってしまったのは。

でも本当に足りていないのは、「休む時間」じゃない。

何にもならない時間を、自分で選ぶ力なのかもしれない。

そしてその力は、働くことより、ずっと自分を取り戻す手がかりになる。

この記事では、“遊ぶ”という行為を、ちょっと真剣に見直してみようと思います。

ヒントになるのは、ある一冊の本──ヨハン・ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』。

これは、「人間は、遊ぶから人間になった」という驚くべき視点を与えてくれる本です。

「ヒマだから遊ぶ」じゃなく、「遊ぶから満たされる」へ

私たちはよく、

「忙しくて遊ぶ暇なんてない」

「余裕ができたら遊ぼう」

と言うけれど、その前提自体が、少し違っているのかもしれない。

遊びは、「仕事や用事が終わった後に、余った時間でやること」ではない。

むしろその逆で、“遊びたい”という欲求こそが、人生を動かす根源だったのでは?

子どもの頃、私たちは時間が“余って”いたから遊んでいたわけじゃない。

ただ、遊ぶことが自然だった。それが日常の一部だった。

意味なんていらなかった。結果も必要なかった。ただ「楽しい」だけで、時間が溶けていった。

大人になってからの遊びは、どこか義務のあとに「許されるもの」になってしまった。

けれど本来は、遊びのある日々こそが、生きている実感を取り戻す道しるべだったはず。

だからこそ、「いつか余裕ができたら」じゃなく、「今、この時間に遊ぶ」ことが、自分を救う第一歩になる。

遊びは、人生の“おまけ”じゃなく、“本質”だったのだから。

ホモ・ルーデンス――人間は“遊ぶ存在”である

「人間は、ホモ・サピエンス(知性の人)である前に、ホモ・ルーデンス(遊ぶ人)である。」

この言葉を残したのは、歴史家ヨハン・ホイジンガ。

彼は『ホモ・ルーデンス』の中で、「遊びこそが文化の出発点である」と説いています。

にわかには信じがたいかもしれません。でも、少し想像してみてください。

たとえば、

サッカーの試合は、もともと「ただボールを蹴って追いかけていた遊び」にルールがついたもの。

神社のお祭りは、神様を喜ばせようとした“ごっこ”から始まったとも言われています。

言葉のリズムや韻を踏む文化は、コミュニケーションを楽しむ“言葉遊び”から発展したものでした。

つまり、今は“真面目な文化”として成立しているものの多くが、はじめは意味も目的もなかった「遊び」だったのです。

ホイジンガは、遊びをこう定義します。

「自由に始まり、自由に終えられる、“特別な時間と空間”の中で行う、没頭できる行為」

それは、「無駄に見えること」を自ら選び取って夢中になる、“意味の発明”とも言えます。

だから彼は言うのです──人間は、遊ぶから人間になったのだと。

なぜ大人は遊べなくなるのか

子どもの頃は、あんなに自然に遊べていたのに。

大人になるにつれて、なぜあれほどまでに“遊び”が遠ざかってしまうのでしょうか。

理由はひとつではありません。

でも、いくつかの構造的な変化が重なって、私たちはいつの間にか「遊ばない人」になっていきます。

社会構造の変化:成果主義と効率の支配

現代社会は、数字で測れる成果が何よりも重視されます。

どれだけ稼いだか、どれだけ時間を有効活用したか、どれだけ“成長”したか。

この空気の中では、「意味がないこと」や「役に立たないこと」は、軽んじられて当然です。

自由に座って空を眺めることよりも、資格を取るほうが評価される。

それが「大人」の証のように思わされる。

精神構造の変化:遊び=サボり、という罪悪感

もうひとつの問題は、自分自身の内側にある“ブレーキ”です。

仕事を早く終えても、なぜかソワソワしてしまう。

「何もしない自分」に対して、焦りや後ろめたさを感じてしまう。

本当は「遊びたい」はずなのに、それを“許していない”のは、もしかすると自分自身なのかもしれません。

情報構造の変化:見せることが前提になった遊び

SNSやショート動画の時代、私たちの行動は「どう見られるか」が常につきまとうようになりました。

遊ぶことすら、記録して、編集して、誰かに見せる前提になってしまった。

でも本来、遊びは“自分のためだけの没入”だったはずです。

そこに他人の評価は、いらなかった。

そして今、私たちはこう呟きます。

「最近、遊んでないな」「時間がなくてね」

──でも実はその逆かもしれません。遊ばなくなったから、時間が奪われているのかもしれない。

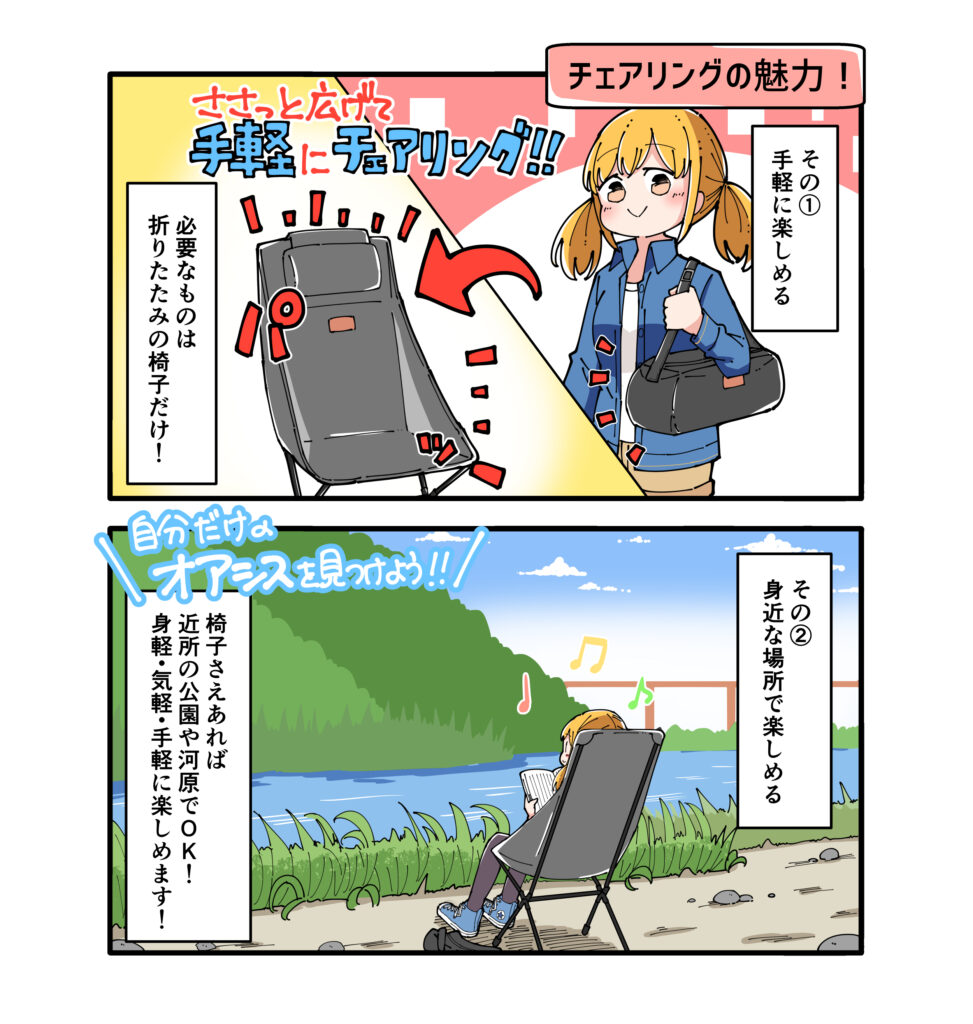

チェアリングは“遊び”の再発見

公園の片隅や川辺に、ただ一脚の椅子を持っていく。

特に予定もなく、誰かと競うわけでもなく、ただ静かに腰を下ろす。

それが「チェアリング」です。

はたから見れば、何もしていないように見える。

でも本人は、音に耳を澄まし、風を感じ、ぼんやりと空を眺めるだけで、世界との接点がゆっくりと回復していくのを感じています。

この行為、まさにホイジンガのいう「遊び」に限りなく近い。

「自由に始まり、自由に終えられる、“特別な時間と空間”の中で行う、没頭できる行為」

チェアリングには、意味がない。

でも、その“意味のなさ”を心から受け入れたとき、人はようやく自分に戻れる。

準備がいらない=ハードルがない

チェアリングは、登山のように計画も装備もいらない。

必要なのは、椅子ひとつと「今日は外で座ってみようかな」という気分だけ。

だからこそ、誰でも・すぐに・自分のペースで始められる。

ルールがない=自由がある

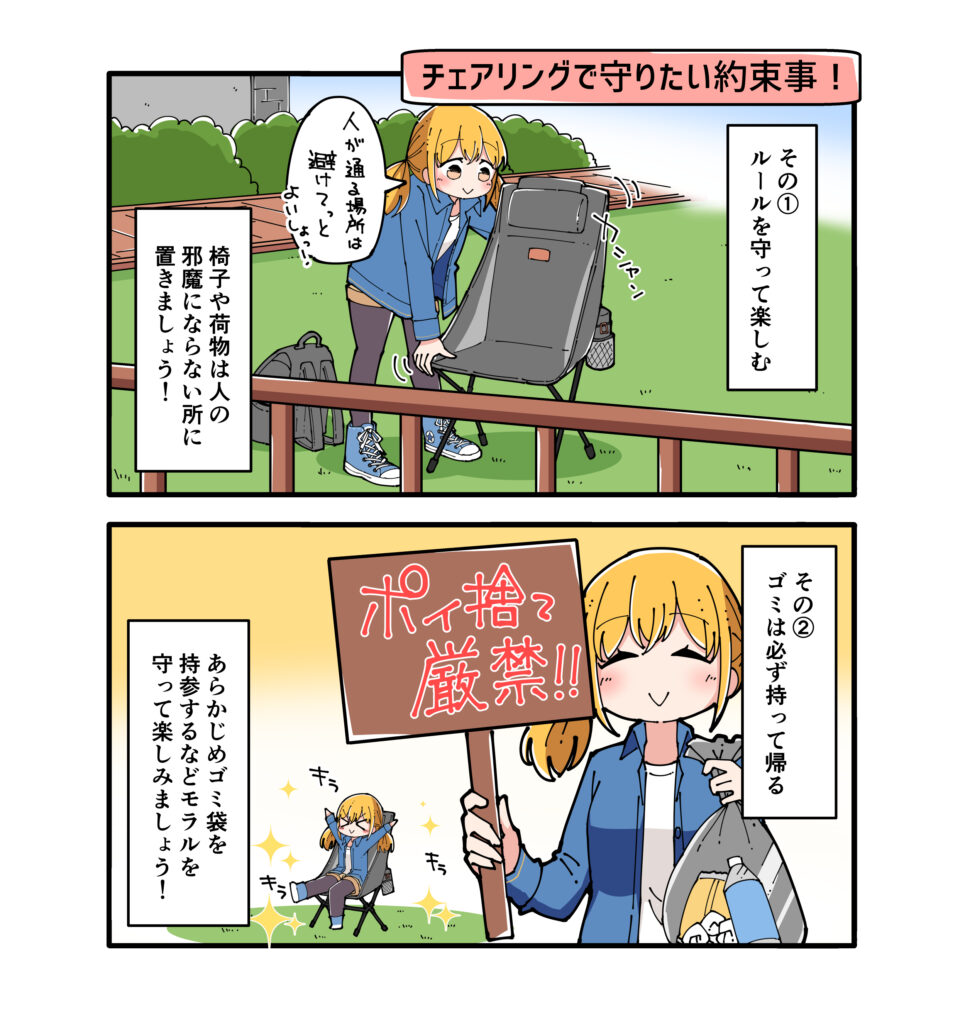

競わない。測らない。見せなくていい。

「これで合ってるのかな」と不安になることがない。

だからこそ、ただの“座る”という行為が、自分だけの“遊び”になっていく。

記録に残らない=でも確かに残る

SNSにアップしなくても、誰かに報告しなくても、チェアリングの記憶はじんわり残る。

それは、思い出というより、“余白”のようなものかもしれません。

かつて当たり前だった「意味のない遊び」を、大人になった私たちは一度手放した。

だけど今ならわかる。

“意味がない”ことこそ、本当に意味があるということが。

大人になった今だからこそ、もう一度“遊び”から始めてみる

年齢を重ね、責任が増え、忙しさに追われて。

気づけば、私たちは「ちゃんと生きること」ばかりを意識して、「楽しく生きること」を後回しにしてきたのかもしれません。

でも本当は、そんな日々をちょっと変えるのに、劇的な変化なんていらない。

休日の午後、ふと立ち寄った公園で椅子を広げる。

川の音に耳を澄ませて、空を見上げて、ただ深呼吸してみる。

それだけで、なんだか「ちゃんと自分を取り戻せた」気がする瞬間がある。

誰かに評価されなくてもいい。

生産性を気にしなくてもいい。

ただ、「ここにいていい」と感じられる、その感覚こそが遊びの本質なのかもしれません。

そしてそれは、大人にこそ必要なものです。

「遊び直す」ことは、「生き方をゆるめる」ことでもあります。

少しだけ立ち止まり、少しだけズレてみる。

その“余白”の中に、本当に大事なものが落ちているのかもしれません。